An einem Tag im Jahr sprechen Menschen auf der ganzen Welt über etwas, das sonst hinter geschlossenen Türen bleibt: Toiletten. Der Welttoilettentag am 19. November zeigt, wie sehr sichere sanitäre Versorgung unser Leben, unsere Umwelt und ganze Ökosysteme schützt.

Welttoilettentag: Regenwälder schützen durch Abwasser- und Sanitärsysteme

Auf den ersten Blick mag das Thema Abwasserentsorgung weit entfernt scheinen von den üppigen Kronendächern des Amazonas oder den Mangroven Südostasiens. Doch ohne eine ordnungsgemässe Behandlung von Abwasser sind selbst die unberührtesten Regenwälder in Gefahr. Falsch entsorgte Abwässer verschmutzen Flüsse, schwächen Böden und bedrohen die Artenvielfalt. Besonders im Globalen Süden – Heimat vieler der grössten Regenwälder – führt der Mangel an Toiletten und funktionierenden Abwassersystemen nicht nur zu Gesundheitsrisiken, sondern untergräbt auch die Widerstandskraft dieser sensiblen Landschaften.

Von antiken Leitungen zu modernen Systemen

Seit Jahrtausenden sucht der Mensch nach Wegen, Wasser sauber zu halten und Abfälle sicher zu entsorgen. Bereits vor über 4’000 Jahren baute die Indus-Zivilisation (diese bestand etwa in den Jahren 2’800–1’800 v. Chr. entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents) gemauerte und teilweise gedeckte Abwasserkanäle, die ganze Stadtviertel entwässerten. In der griechischen Antike entstanden öffentliche Latrinen und Aquädukte, während die Römer mit monumentalen Bauten wie der Cloaca Maxima ihre Abwasserentsorgung perfektionierten, um die Stadt trocken zu halten und den Tiber vor Verschmutzung zu schützen.

Schon damals erkannte man, dass verunreinigtes Wasser Krankheiten hervorrufen konnte. Deshalb bemühte man sich, Abfälle möglichst vom Trinkwasser fernzuhalten – ein Prinzip, dessen lebensrettende Bedeutung erst viele Jahrhunderte später wissenschaftlich belegt wurde, als Forscher die Rolle von Mikroorganismen bei der Übertragung von Krankheiten wie Cholera, Typhus oder Ruhr entdeckten.

Pont du Gard, Frankreich. Dieses römische Aquädukt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. zeugt von der Ingenieurskunst der Antike. Es diente dazu, frisches Quellwasser über fast 50 Kilometer in die Stadt Nîmes zu leiten – ein frühes Beispiel für die Bedeutung sicherer Wasserversorgung. Solche Bauwerke halfen nicht nur, den Bedarf wachsender Städte zu decken, sondern trugen auch entscheidend zur öffentlichen Hygiene bei. Foto aufgenommen 2014 (© Mariel Ruiz-Gonzalez).

In Europa stagnierte die Entwicklung der Abwassersysteme nach dem Zerfall des Römischen Reiches über viele Jahrhunderte. Andere Regionen – etwa Teile Asiens, des Nahen Ostens oder die präkolumbischen Kulturen Amerikas – entwickelten jedoch weiterhin komplexe Wasserversorgungs- und Entwässerungssysteme. Erst im 19. Jahrhundert, ausgelöst durch verheerende Cholera-Epidemien, begannen die Industrienationen Europas und Nordamerikas mit dem systematischen Bau moderner Kanalnetze und Kläranlagen.

Die Schweiz ist heute ein Beispiel dafür, was fortschrittliche Sanitärtechnik leisten kann. Das Land betreibt eines der effizientesten Abwassersysteme der Welt, mit einem weit verzweigten unterirdischen Leitungsnetz, das selbst entlegene Gemeinden anbindet. In modernen Kläranlagen wird das Abwasser in mehreren Reinigungsstufen von Schadstoffen wie Bakterien, Schwermetallen und überschüssigen Nährstoffen befreit, bevor es wieder in Flüsse und Seen gelangt. Diese Aufbereitung schützt nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch empfindliche aquatische Ökosysteme.

Doch auch in der Schweiz gibt es Herausforderungen: alternde Infrastruktur, das Problem von Mikroschadstoffen und das Bevölkerungswachstum setzen vor allem die städtischen Anlagen unter Druck. Die Instandhaltung eines so umfangreichen und technisch anspruchsvollen Systems ist kostspielig und erfordert kontinuierliche Investitionen – etwas, das sich nur wohlhabende Länder in diesem Umfang leisten können.

In vielen anderen Regionen der Welt sind die Hürden jedoch ungleich höher: begrenzte finanzielle Mittel, politische Instabilität, schwer zugängliche Ortschaften, Korruption sowie ein Mangel an verlässlichen Daten zur Wasserqualität erschweren den Aufbau und Betrieb von Abwassersystemen. Hinzu kommt in zahlreichen Ländern ein starkes Bevölkerungswachstum, das kleine Siedlungen innerhalb weniger Jahre zu schnell wachsenden Städten oder Teil riesiger Metropolregionen anwachsen lässt – oft schneller, als Infrastruktur geplant, gebaut und gewartet werden kann. In solchen Situationen fehlt es nicht nur an moderner Abwassertechnik, sondern häufig sogar an einfachen, sicheren Toiletten. Die Folge ist, dass Abwasser ungeklärt in die Umwelt gelangt, und Flüsse, Böden sowie ganze Ökosysteme gefährdet.

Warum Sanitärversorgung für Menschen und Regenwälder wichtig ist

Sanitäre Versorgung ist weit mehr als ein Komfort – sie ist entscheidend für die öffentliche Gesundheit und ein Schutzschild für die Natur.

Ohne Behandlung gelangen Krankheitserreger, Schwermetalle, Mikroplastik und überschüssige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor direkt in Flüsse, Seen und Böden. Hinzu kommen Rückstände aus Urin, darunter Hormone und Medikamente, die selbst in geringsten Mengen die Fortpflanzung von Fischen und anderen Wasserorganismen stören können. Abwasser kann zudem Antibiotika enthalten, die resistente Bakterien fördern, sowie spezielle Schadstoffe aus Krankenhäusern oder Laboren, die in der Umwelt nur schwer abbaubar sind.

Die Folgen sind gravierend: giftige Algenblüten, Sauerstoffmangel und „Todeszonen“, in denen kein Wasserleben mehr möglich ist – etwa in Mündungsgebieten oder stehenden Gewässern. In tropischen Flüssen kann diese Belastung ganze Fischpopulationen dezimieren und Nahrungsketten unterbrechen, von denen Regenwaldgemeinschaften abhängen.

Auch die Klimawirkung ist nicht zu unterschätzen: Stickstoffhaltige Abwässer setzen bei ihrer Zersetzung Distickstoffmonoxid frei – ein Treibhausgas, das fast 300-mal so stark wirkt wie CO₂ und zudem die Ozonschicht zerstört. In modernen Kläranlagen wie in der Schweiz wird ein Grossteil dieser Nährstoffe herausgefiltert, doch weltweit ist die Lage alarmierend – 42% des häuslichen Abwassers werden unbehandelt eingeleitet (WHO/UNICEF, 2023). Damit ist das Wasser auch für Landwirtschaft und Industrie unbrauchbar.

Abwasser in Regenwaldregionen

In Regenwaldregionen ist der Zusammenhang zwischen Sanitärversorgung und Ökosystemgesundheit direkt und unmittelbar. Ohne Kläranlagen leiten viele Städte und Dörfer ihre Abwässer direkt in Flüsse – dieselben Gewässer, die zum Trinken, Kochen und Baden genutzt werden.

Ein Beispiel ist Iquitos, Peru – die grösste Stadt der Welt ohne Strassenanbindung. Zwar sind einige Stadtteile an Kläranlagen angeschlossen, doch grosse Mengen unbehandelter Abwässer gelangen weiterhin in den Amazonas und seine Nebenflüsse und bedrohen sowohl die Biodiversität als auch die menschliche Gesundheit.

Diese Verwundbarkeit verschärft sich bei extremen Klimaereignissen. Die Rekorddürre 2023 und 2024 liess die Pegelstände der Flüsse auf historische Tiefstwerte sinken, isolierte Dörfer, liess Fischbestände zusammenbrechen und zwang Familien, auf Flaschenwasser oder verunreinigtes Wasser zurückzugreifen. In einigen Regionen führte unsicheres Wasser zum Tod von Kindern.

Gemeinschaften wie jene im indigenen Territorium Alto Rio Negro fordern daher angepasste Infrastrukturen – Brunnen, Regenwasserspeicher, Septikanlagen – die kulturelle Traditionen respektieren und gleichzeitig Sicherheit gewährleisten.

Dürre in Tabatinga – Bundesstaat Amazonas – in Brasilien im Oktober 2024 (© UNICEF/UNI671256/Diogenes).

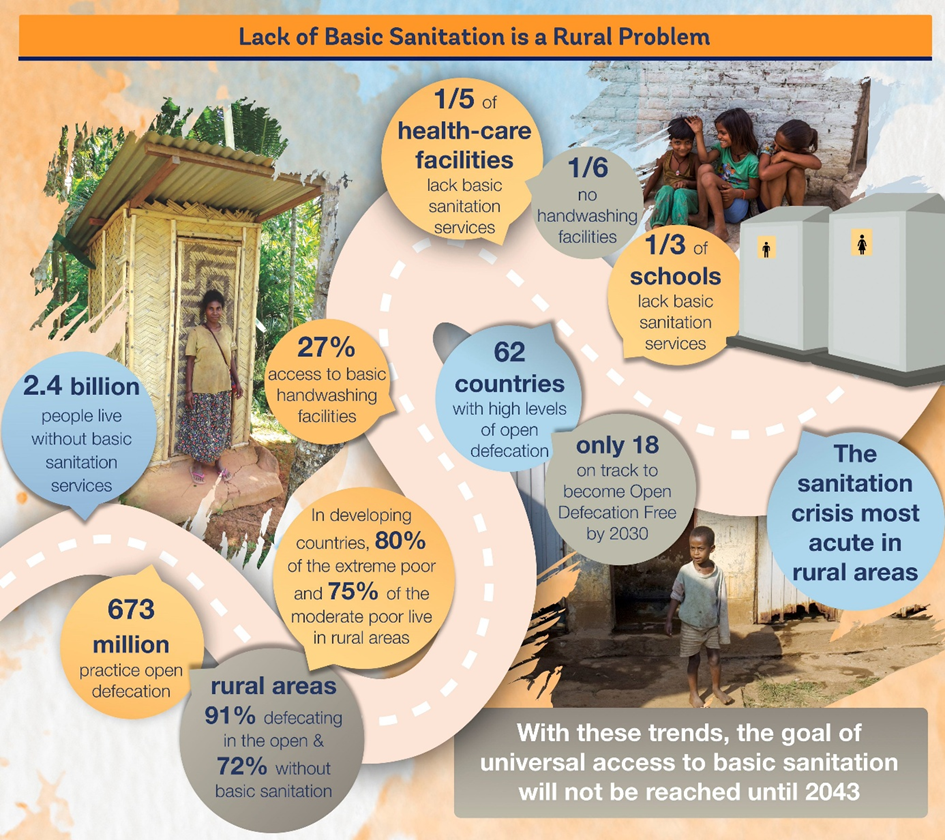

Die globale Sanitärlücke

Während wohlhabende Nationen ihre Wasser- und Abwassersysteme über Jahrzehnte hinweg verfeinert haben, fehlt es Milliarden Menschen weltweit noch immer an grundlegender sanitärer Versorgung.

Im Jahr 2022 hatten nur 57% der Weltbevölkerung Zugang zu sicher verwalteten Sanitärdiensten (WHO/UNICEF JMP, 2023), und 3,5 Milliarden Menschen blieben ohne. Beim sicheren Trinkwasser lag die weltweite Abdeckung bei 73% – 2,2 Milliarden Menschen waren unterversorgt.

Die Lücke ist im Globalen Süden am deutlichsten, wo das schnelle Städtewachstum die Infrastrukturentwicklung oft überholt. Derzeit lebt 57% der Weltbevölkerung in Städten, bis 2050 wird ein Anstieg auf 68% erwartet. Der Grossteil dieses Wachstums wird in Afrika, Südasien und Lateinamerika stattfinden – Regionen, in denen Stadtentwicklung oft in Form informeller Siedlungen ohne gesicherten Landbesitz oder verlässliche Versorgung erfolgt.

In diesen dicht besiedelten Gebieten ist der Bau von Abwassersystemen logistisch schwierig und finanziell kaum zu bewältigen, sodass die Menschen auf Grubenlatrinen, offene Defäkation oder informelle Müllkippen angewiesen sind.

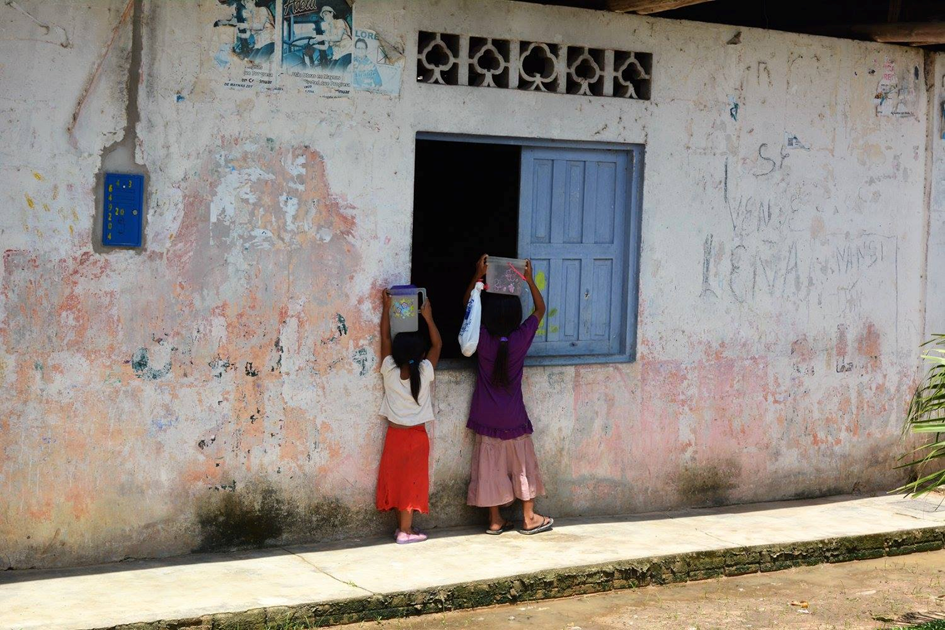

Die Folgen gehen weit über die öffentliche Gesundheit hinaus: Ohne Behandlung verschmutzt Abwasser Flüsse, Seen und Küsten, verringert die Artenvielfalt, belastet Fischbestände und macht Wasserressourcen für Landwirtschaft oder Industrie unbrauchbar. Frauen und Mädchen tragen oft die grösste Last – in 80% der Haushalte ohne eigene Wasserquelle sind sie für die Wasserbeschaffung zuständig, was täglich stundenlange Wege bedeuten kann.

Zwei kleine Mädchen transportieren Wasser in Eimern. Obwohl das Dorf am Ufer des Nanay-Flusses liegt, einem Nebenfluss des Amazonas, gibt es in der Region zu wenig sauberes Trinkwasser. Foto, 2015, aufgenommen in Padre Cocha, einem kleinen Dorf in der Nähe von Iquitos im peruanischen Amazonasgebiet (© Mariel Ruiz-Gonzalez).

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen globale Bemühungen zunehmend auf die Stärkung von WASH-Systemen – integrierte Strukturen aus Infrastruktur, politischen Rahmenbedingungen, Finanzierung und gemeinschaftlichem Engagement, die Wasser-, Sanitär- und Hygienedienste bereitstellen. In vielen Fällen erweisen sich dezentrale Lösungen – wie kleine Kläranlagen, Komposttoiletten oder Regenwassersammelsysteme – als anpassungsfähiger und kosteneffizienter als weitläufige Kanalisationsnetze.

Doch um diese Lösungen im grossen Massstab umzusetzen, braucht es sowohl politischen Willen als auch langfristige Investitionen.

Die Realität ist ernüchternd: Bei der aktuellen Geschwindigkeit wird keine Region das Nachhaltigkeitsziel SDG 6 – universeller Zugang zu Wasser und Sanitärversorgung – bis 2030 erreichen. Ohne beschleunigte Fortschritte werden Millionen Menschen ohne sichere Versorgung bleiben – und die Ökosysteme, die auf sauberes Wasser angewiesen sind, werden sich weiter verschlechtern.

Verborgene Umweltauswirkungen menschlicher Abfälle

Wenn wir an Verschmutzung denken, kommen uns oft Bilder von Plastikmüll oder Ölkatastrophen in den Sinn. Doch auch menschliche Abfälle sind ein bedeutender Umweltkontaminant. Menschliche Abfälle verschwinden nicht einfach, sobald sie die Toilette hinuntergespült sind – sie treten nur in eine neue, oft unsichtbare Phase ihres Lebenszyklus ein. Dort mischen sich Bakterien, Viren und Parasiten mit Rückständen aus unserem Alltag: Medikamente, Hormone, Schwermetalle und winzige Kunststoffpartikel. In vielen Regionen fehlen Systeme, die diese Stoffe zuverlässig herausfiltern.

Ein Teil dieser Belastung wirkt sofort, indem Krankheitserreger ins Trinkwasser gelangen. Andere Folgen zeigen sich schleichend: Hormonrückstände können die Fortpflanzung von Fischen stören, Schwermetalle lagern sich in Sedimenten ab, Mikroplastik reichert sich in Nahrungsketten an. Selbst in wohlhabenden Ländern gelangen solche Schadstoffe über Kläranlagen in Flüsse und Küstengewässer – oft in Mengen, die klein erscheinen, aber über Jahre hinweg und in Kombination ganze Lebensräume verändern. Die Spuren, die unser Abwasser in der Natur hinterlässt, sind nicht immer sichtbar – doch sie summieren sich.

Besonders verletzlich sind tropische Flüsse, in denen hohe Temperaturen und langsame Strömungen ein ideales Umfeld für Algenblüten, Sauerstoffmangel und Krankheitserreger schaffen. Wird das Wasser dort zur Trink- oder Bewässerungsquelle genutzt, gelangen die Probleme aus dem Fluss direkt zurück zum Menschen.

Wer Regenwälder und ihre Flüsse schützen will, muss das Gespräch bei Rohren, Kanälen und Kläranlagen beginnen – und es weiterführen bis zu der Frage, was wir konsumieren und wie viel davon am Ende wieder im Wasser landet.

Weltweit haben 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Sanitärdiensten (© WorldBankWater, 2021).

Die Lücke schliessen: Lösungen und Investitionen

Die Bewältigung der Sanitärkrise – besonders in ökologisch sensiblen Gebieten wie Regenwäldern – erfordert eine Mischung aus gezielten Investitionen, technischer Innovation und lokal verankerten Ansätzen.

Gross angelegte Kanalisationsnetze und zentrale Kläranlagen bleiben für Städte unverzichtbar, sind jedoch in abgelegenen oder weit verstreuten Gemeinden oft weder praktikabel noch bezahlbar.

Hier können dezentrale Systeme den Unterschied machen. Kleine Kläranlagen, Komposttoiletten oder Biodigester werden direkt dort installiert, wo die Abfälle entstehen. So sinken Transportkosten, und das Risiko einer Kontamination wird verringert. In Dörfern des Amazonas etwa wandeln Biodigester menschliche Abfälle in Biogas zum Kochen um – eine Lösung, die zugleich die Sanitärversorgung verbessert und den Druck auf Feuerholzbestände mindert.

Naturbasierte Lösungen bieten ein weiteres Potenzial. Künstlich angelegte Feuchtgebiete reinigen Abwasser mithilfe von Erde, Kies und Pflanzen, filtern Krankheitserreger und Nährstoffe heraus und schaffen dabei Lebensraum für Wildtiere. In hochwassergefährdeten Regenwaldregionen können sie in bestehende Landschaften integriert werden und gleichzeitig die Widerstandskraft gegen extreme Wetterereignisse stärken.

Die grösste Hürde bleibt jedoch die Finanzierung. Die Weltbank schätzt, dass allein für die Investitionskosten jährlich rund 114 Milliarden US-Dollar nötig wären, um weltweit einen universellen Zugang zu sicher verwalteter Sanitärversorgung zu erreichen – Betrieb und Wartung nicht mitgerechnet. Trotzdem fliessen viele Mittel noch überproportional in Trinkwasserprojekte, während die Sanitärversorgung im Schatten bleibt. Eine stärkere Integration von WASH (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) in Strategien zu Klimaanpassung und Biodiversitätsschutz könnte neue Finanzierungsquellen erschliessen – in der Erkenntnis, dass gesunde Ökosysteme und sichere Sanitärversorgung untrennbar miteinander verbunden sind.

Ebenso entscheidend ist die aktive Beteiligung der Gemeinden. Nur wenn Lösungen zu den lokalen kulturellen Praktiken, Wissenssystemen und Verwaltungsstrukturen passen, können sie langfristig bestehen. Erfolgreiche Projekte verbinden technische Schulungen, lokale Verwaltung und kontinuierliche Unterstützung – so bleiben Systeme funktionsfähig und werden über die Jahre angepasst, statt nach kurzer Zeit zu verfallen.

Am Welttoilettentag erinnern wir daran: Toiletten sind nicht nur eine Frage des Komforts. Sie sind Werkzeuge der öffentlichen Gesundheit, Massnahmen zur Klimaanpassung und ein Schutzschild für die biologische Vielfalt. Jede Investition in Sanitärversorgung ist auch eine Investition in saubere Flüsse, widerstandsfähige Ökosysteme und die Lebensgrundlagen künftiger Generationen.

Was können wir aus der Ferne tun?

Auch wer tausende Kilometer entfernt lebt, kann dazu beitragen, Regenwälder zu schützen und sichere Sanitärversorgung zu fördern. Kleine Schritte summieren sich – und oft beginnt Veränderung dort, wo wir selbst handeln.

Bewusstsein schaffen: Sprich darüber, dass Sanitärversorgung und Umweltschutz untrennbar verbunden sind. Teile fundierte Informationen in sozialen Medien, bringe das Thema in Gespräche ein und hilf so, dass Sanitärfragen in globalen Nachhaltigkeitsdebatten nicht überhört werden.

NGOs und Projekte unterstützen: Unterstütze Organisationen, die vor Ort Sanitärprojekte umsetzen – sei es mit Spenden oder ehrenamtlichem Engagement. Jede modernisierte Toilette, jedes funktionierende Abwassersystem verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern schützt auch Flüsse und Wälder.

Nachhaltig reisen: Plane deine Reisen so, dass sie lokale Wirtschaft und Umwelt gleichermassen stärken. Vermeide unnötigen Müll, bevorzuge Unterkünfte und Anbieter mit nachhaltigen Praktiken und respektiere lokale Regeln zur Abfallentsorgung.

Für Investitionen eintreten: Fordere Regierungen, Unternehmen und Entwicklungsbanken auf, in Sanitärinfrastruktur zu investieren. Unterstütze politische Initiativen, die den Zugang zu sauberem Wasser und sicherer Sanitärversorgung priorisieren – denn nur so können ökologische und soziale Ziele Hand in Hand gehen.

Autorin: Mariel Ruiz-Gonzalez, Praktikantin

Weiterführende Ressourcen

Wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, findest du hier einige empfehlenswerte Ressourcen zu den Zusammenhängen zwischen Wasserverfügbarkeit, Sanitärversorgung, Gesundheit und Umweltschutz:

Videos

Ancient knowledge — Indigenous irrigation technology, 2024. DW. https://www.dw.com/en/ancient-knowledge-indigenous-irrigation-technology/video-70273278, aufgerufen am 20.07.2025.

Brazil: Drought threatens Amazon communities and ecosystem, 2024. DW. https://www.dw.com/en/what-happens-when-the-amazon-rainforest-runs-out-of-water/video-68988831, aufgerufen am 20.07.2025.

Is unprecedented drought pushing the Amazon to the brink? | BBC News, 2023. BBC News. https://www.youtube.com/watch?v=rrA_MazD_WA, aufgerufen am 20.07.2025.

Schauenberg Tim, 2024. How Singapore is going from water rags to riches. DW. https://www.dw.com/en/drought-has-many-faces-and-many-impacts/a-72935093, aufgerufen am 20.07.2025.

Artikel und Berichte

Amir Bashir Bazaz, Aromar Revi, Jagdish Krishnaswamy, Kavita Wankhade, Ketaki Ghoge, Mahima Vijendra, NehaSami, P. P. Vimala, Prajna Beleyur, Santhosh Ragavan K V, Srinithi Sudhakar | 2024. Water Systems in the Global South: Transitions to Sustainable Futures (IIHS-GCEW Working Paper Series). DOI: https://doi.org/10.24943/WSITGSTTSF11.2024, aufgerufen am 20.07.2025.

Blueprint for Acceleration: Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2023. United Nations – UN Water. Blueprint for Acceleration: Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2023 | UN-Water, aufgerufen am 20.07.2025.

Damasio Kevin, 2025. As the rainforest gets drier, Amazon Indigenous groups thirst for clean water. Mongabay. As the rainforest gets drier, Amazon Indigenous groups thirst for clean water, aufgerufen am 20.07.2025.

Eawag - Swiss Federal Institute of Aquatic - Science and Technology. Resource-oriented sanitation - Circular economy with wastewater. https://www.eawag.ch/en/info/publications/, aufgerufen am 20.07.2025.

Emmanuel Ansah, Christopher Gordon, Stephen E Bartell, Heiko L Schoenfuss, Demographics, insufficient wastewater infrastructure, and electronic waste recycling imperil urban tropical rivers, Environmental Toxicology and Chemistry, 2025;, vgaf171, https://doi.org/10.1093/etojnl/vgaf171

Improving access to water, sanitation and hygiene can save 1.4 million lives per year, says new WHO report, 2023. World Health Organization. https://www.who.int/news/item/28-06-2023-improving-access-to-water--sanitation-and-hygiene-can-save-1.4-million-lives-per-year--says-new-who-report, aufgerufen am 20.07.2025.

Lizarazo Maria Paula, 2022. La crisis ambiental de los humedales de la capital del Amazonas. El Espectador. https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/la-crisis-ambiental-de-los-humedales-de-la-capital-del-amazonas/, aufgerufen am 20.07.2025.

Lo Lau Jack, 2023. La compleja misión de democratizar el agua en la Amazonía peruana. Dialogue Earth. https://dialogue.earth/es/agua/383298-la-compleja-mision-de-democratizar-el-agua-en-la-amazonia-peruana/, aufgerufen am20.07.2025.

Mowbray Sean, 2022. The thick of it: Delving into the neglected global impacts of human waste. Mongabay. https://news.mongabay.com/2022/01/the-thick-of-it-delving-into-the-neglected-global-impacts-of-human-waste/, aufgerufen am 20.07.2025.

Siete de cada diez habitantes de la Amazonía no tienen acceso al agua potable, 2023. Iagua – Noticias – Saneamiento. https://www.iagua.es/noticias/europa-press/siete-cada-diez-habitantes-amazonia-no-tienen-acceso-al-agua-potable, aufgerufen am 20.07.2025.

We’ll always need the toilet. United Nations. World Toilet Day 19 November. https://www.un.org/en/observances/toilet-day, aufgerufen am 20.07.2025.